ベアリング寿命とTBMという投稿で(寿命のばらつきが大きい)ベアリングの保全方式としてTBMは適した方法ではないと記載しました。たしかにベアリングの寿命は、ばらつきが大きいため異常兆候を検出して整備時期を決定するCBMの方が適しています。しかし、すべての機器にCBMを採用できるわけではありません。

<異常検出を人の五感にたよっている>

多くの場合、異常検知を人の五感に頼っていますが人によって大きく精度が変わるうえ、近年の工場では安全対策が進んで人が近寄れない場所も増えています。このため五感によるCBMは失敗が多くなり精度の高い保全方式ではなくなります。安価なSCOPEを採用することにより振動という定量的データで状態把握ができCBMの機器を増やすことが可能となります。

<CBMの成立要件>

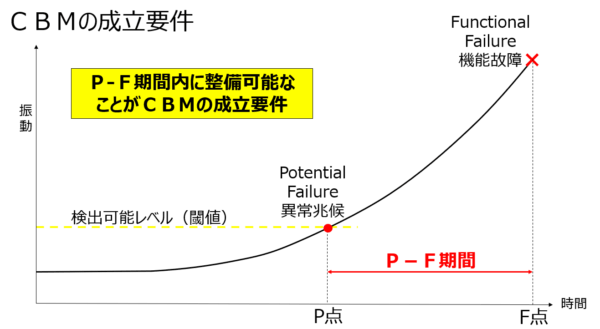

CBMは合理的な保全方式ですが以下に記述する要件をクリアする必要があります。下のグラフは劣化進行(振動上昇)を表現したものです。横軸が時間で縦軸は振動値となっています。検出可能レベル(SCOPEの警報値)に到達した時点をP点(Potential Failure)使用不能になった時点をF点(Functional Failure)と呼びます。このP-F期間に整備を終わらせることができる。というのがCBM成立の絶対条件になります。

装置産業(製鉄業や化学工業など)では1~数年間運転を継続する機器が多くCBMを採用ケースは限られてきます。これに対して月例でメンテ日を設けている工場ではCBMの採用を増やすことが可能になります。なお機能故障の時期を予測することは難しい上にギリギリの運用は危険なので警報値の2倍を危険値(Functional Failure)として運用します。

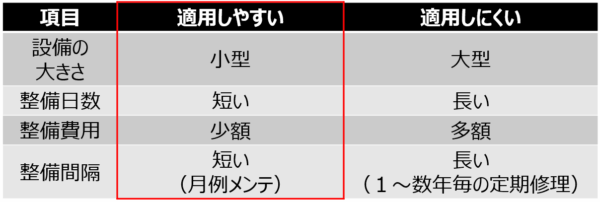

<CBMを適用しやすさ>

成立要件からCBMを適用しやすい設備、しにくい設備が見えてきます。大型の機械で整備に数週間かかり莫大な整備費用も必要となりますと整備の実施時期をあらかじめ決め打ちする必要があります。この場合はTBMにせざる得ません。また整備感覚も重要で製鉄所や化学プラント(装置産業)では1~数年間連続運転します。上図のP-F期間が数年となるのでCBMは適用できません。逆にCBMを適用しやすいのは、①小型機器②短期間で整備が可能③少額の整備費用 という場合でかつ短周期で整備のチャンスがある場合(月例メンテ等)となります。

機械の特性や生産形態によって適切な保全方式が変わってきます。

たとえCBMが適用できない大型機器でも振動管理の適用は無意味ではありません。早い段階で異常兆候を検出できれば事前に色々な準備が可能で突発停止にくらべ故障による損害を抑えることが可能になります。